あなたは今僧侶の仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらい僧侶に

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

あなたは今僧侶の仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらい僧侶に

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

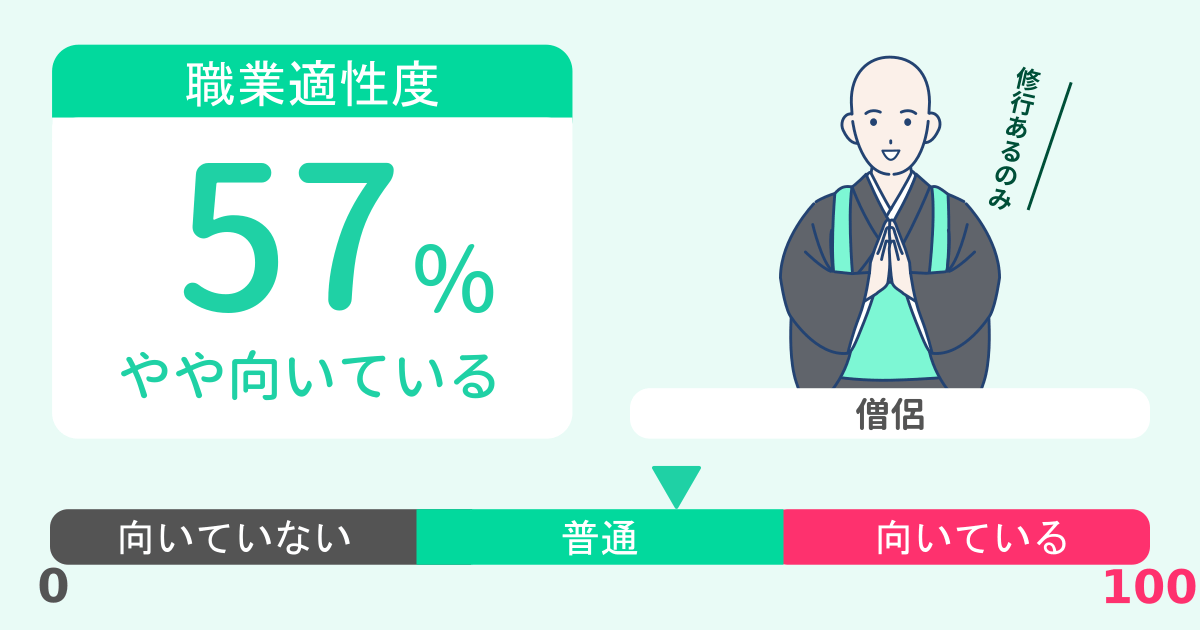

あなたの適性度は57%で、僧侶の仕事に対して極端な向き不向きはないようですが、どちらかと言えば向いている寄りです。僧侶を目指したい場合は、診断結果の詳細を読み込んで自分に足りている部分と足りていない部分を理解するようにしましょう。大事なことは、仕事を通して「長所を活かせそうか」「短所を許容、克服できそうか」です。両方ともOKであれば是非目指してみてください。

| ID | 資質 | 判定 |

|---|---|---|

| 1. | 仏教に興味関心がある | |

| 2. | 仏教への信仰心がある | |

| 3. | 忍耐力がある | |

| 4. | 人生経験が豊富 | |

| 5. | 相手に寄り添うことができる | |

| 6. | コミュニケーション能力がある | |

| 7. | 記憶力がある | |

| 8. | 学歴がある | |

| 9. | 経営能力がある | |

| 10. | 美しい文字が書ける |

僧侶とは、出家して仏門に入り修業している人を指します。僧侶になるのに特別な資格はありませんが、得度を経て出家し仏門に入る必要があります。得度は僧侶になるために生まれ変わる儀式で、髪を剃って法名をもらいます。得度を受けるためには、仏教に対する深い理解が必要です。また仏教には宗派があるので、得度の前にどの宗派に入りたいのか決めなければなりません。仏教への興味関心がなければ、宗派を決めることも難しいでしょう。

仏教の僧侶として生涯身を捧げるのですから、仏教への信仰心は不可欠です。得度を受けるためにも必要ですが、なによりも信仰心がなければ仏門に入ってから一生続く厳しい修行を乗り切ることはできません。

僧侶の生活は、すべてが修行です。宗派によっても異なりますが、寺院に奉職すると約2年間の修業期間を経て僧侶としての職務に就くことができます。修業期間は山岳修行や、滝行などの厳しい修行が続きます。夏でも冬でも、早朝から清掃をして境内を清める作務を行います。修業だけでなく、俗世間から離れての厳しい戒律を守りながらの生活です。生活が一変するため、精神的な負担に耐えられる強さも求められます。

僧侶として人の相談に乗るには、通り一遍の道徳観や倫理観を説くだけでは相手の気持ちをつかむことはできません。人の悩みを聞く時には、自分の経験が役立ちます。仏門に入る前に多くの経験を積み、苦労した時や悲しかった時の気持ちなどをしっかり覚えておくと、人の気持ちを察したり汲み取ったりすることがでるようになります。

僧侶の仕事の主なものとして、葬儀での読経があります。遺族は大切な親族を亡くして悲しみの中にいるので、不用意な発言は禁物です。相手のことを思い仏の教えに基づいた言葉をかけるには、人の気持ちを理解できなければなりません。優しく声をかけるだけでなく時には厳しい助言も必要になりますが、相手に寄り添う言葉でなければ届くことはありません。

僧侶は葬儀や法事の際など、折に触れて檀家などから相談を持ちかけられて地域の相談役のような役割も果たします。相手の心を開かせ適切な助言をするには、相手の言葉に耳を傾けることが大切です。相手がまだ話し足りないのに意見を言っても、話を聞いてもらえなかったという不満が残り、忙しいから仕方がないと諦めて相談されなくなるでしょう。助言の際には、仏の教えが相手にわかりやすいように丁寧に話します。上司のような物言いでは、伝わるものも伝わらなくなります。普段から檀家と良好な関係を築くことで、お寺の修繕が必要な時などにも協力が得やすくなるでしょう。

僧侶が亡くなった人の命日を覚えていると、お参り先で祥月命日や法事の話をしやすくなります。職務を遂行しやすくなるとともに、それを端緒として会話が弾み悩み事を相談されることもあるかもしれません。

僧侶には「僧階」と呼ばれる階級があり、主に出家してからの年数や修行の年数で決まります。僧階があるのは、段階に応じた修業をするためです。階級は法衣の色で区別され、どの宗派でも最高位は緋色の法衣と決まっています。僧階は宗派によって異なりますが、学歴によって最初の階級が分かれます。たとえば真言宗では、大学院卒・大学卒・高校や専修学院卒などの学歴によって階級が異なっています。宗派によって有利になる特定の大学院などがあるため、僧侶としての出世を目指すなら最初から宗派に合わせた学歴を選ぶとよいでしょう。僧階は絶対的なもので、上下関係が重んじられます。

僧侶にも種類があります。法事や寺務を行うのは役僧です。寺院を管掌する僧侶のことを住職と言います。お寺は法人として税金の優遇を受けていますが、経営は簡単ではありません。住職としてお寺を守るなら、経営能力を問われます。お寺の主な収入源は、檀家からのお布施と護持費です。一般的に、お寺を維持するのに必要な檀家数は300戸と言われます。お寺が幼稚園を運営しているのは、経営戦略の一環です。前述の通り僧侶のコミュニケーション能力も問われますが、常にお寺の門戸を開いて近所の人が気軽に立ち寄れる場を作ることも経営に役立ちます。そのため、ヨガ教室やバーベキュー大会などのイベントを行っているお寺もあります。SNSなどを利用して、積極的に情報発信することも経営戦略になります。

美しい文字を書ける人には、知的で思いやりのあるイメージがあります。多くの人は読みやすい文字で、自分をいたわる言葉が並んでいれば嬉しくなります。特に僧侶は筆で位牌に文字を書く機会もあるため、硬筆だけでなく毛筆で美しい文字が書けることが求められます。

僧侶は、仏教の教えを人々に広めたり、お寺に所属している檀家さんの、先祖供養をサポートしたりする仕事です。

主な仕事内容は、葬式あるいは法事の執り行いと、お寺でのお墓の管理です。

そして、仏前式と呼ばれる、仏教形式の結婚式を挙げる際に、進行を担当するのも、僧侶の仕事です。

また、仏道修行も仕事の一環で、基本的には毎日お経を読み、お寺の掃除を行います。

檀家さんの人が話をしに来る場合もあり、その場合は仏教の教えに基づいた説法もします。

僧侶の中には、講演会や動画の配信などで、仏教の教えを広めている人もいます。

僧侶になるためには、仏教に関する深い知識を身に付けなければなりません。

そのため、高校や大学を卒業したら、仏教の教育機関に入り、修行をする必要があります。

教育機関でどういったことを学ぶのかは、仏教の宗派によって異なります。

そして、修行期間も宗派で異なりますが、大抵の場合は数年かかります。

その修行を終えると、僧侶になることができます。

原則として、修行を行った宗派の僧侶になるため、教育機関は良く考えた上で選ばなければなりません。

また、仏教系の大学を卒業したり、大学院で仏教を専攻したりして、仏教に関する深い知識を身に付けた場合は、仏教の教育機関に入らずにそのまま僧侶になることもあります。

厚生労働省が行った令和3年の賃金構造基本統計調査では、僧侶や神職などを合わせた宗教家の平均年収は、およそ525万円とされています。

僧侶の年収の平均も、その平均から大きく外れることなく、450万円から550万円程度と考えて問題ないでしょう。

僧侶の年収は、お寺に属する檀家さんの数によって決まります。

僧侶の収入の大部分は、葬儀や法事を行った際に、檀家さんから報酬として受け取るお布施です。

よって、檀家さんが多ければそれだけ、葬儀や法事を行う回数も増え、高い収入を得られます。

そのため、檀家さんを増やすことができれば、収入も増えるでしょう。

僧侶は基本的に、寺院に所属して働きます。

独立して自らが寺院の代表になるパターンと、他の僧侶が代表となっている寺院に所属するパターンの2通りがあります。

他の僧侶の寺院に所属する場合は、住み込みで働くことがほとんどです。

僧侶としての経歴が浅い人は、まずは住み込みで働きながら、修業を行い、1人で問題なく働けるようになってから独立したり、他の僧侶の後を継いだりすることが多いです。

規模が大きな寺院であれば、独立できるような僧侶が雇用されて、葬儀や法事などの重要な仕事を任されることもあります。

また、特定の寺院に所属せず、依頼に応じて葬儀や法事、講演会などを行う、フリーランスの僧侶もいます。