あなたは今ケースワーカーの仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらいケースワーカーに

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

あなたは今ケースワーカーの仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらいケースワーカーに

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

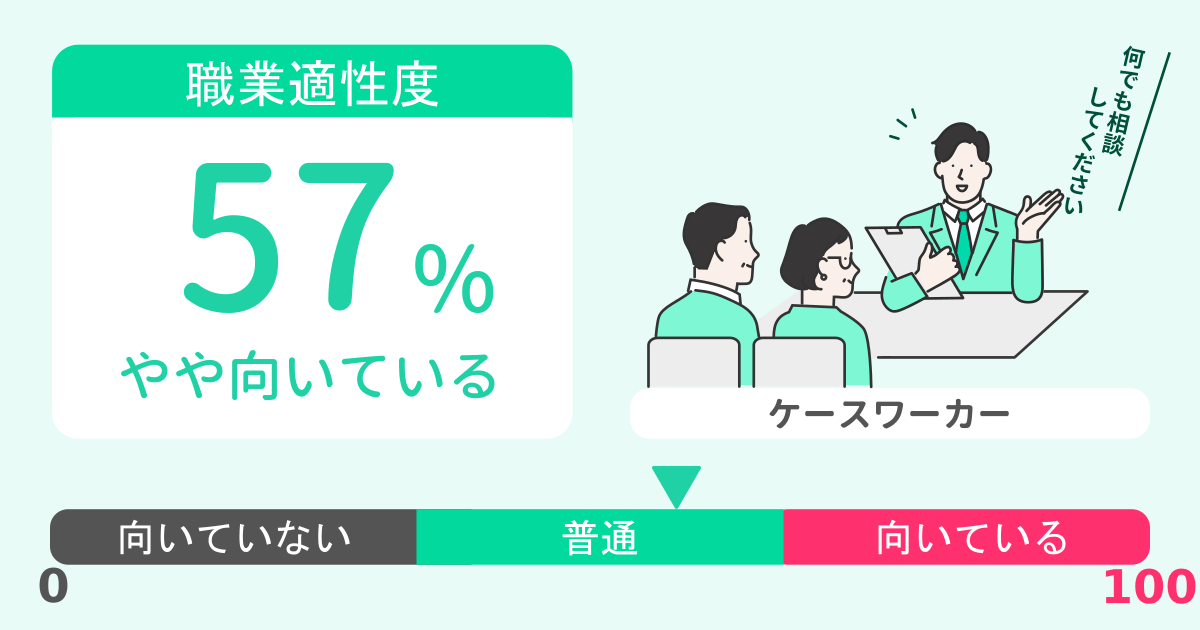

あなたの適性度は57%で、ケースワーカーの仕事に対して極端な向き不向きはないようですが、どちらかと言えば向いている寄りです。ケースワーカーを目指したい場合は、診断結果の詳細を読み込んで自分に足りている部分と足りていない部分を理解するようにしましょう。大事なことは、仕事を通して「長所を活かせそうか」「短所を許容、克服できそうか」です。両方ともOKであれば是非目指してみてください。

| ID | 資質 | 判定 |

|---|---|---|

| 1. | 福祉に関する知識がある | |

| 2. | 弱い立場の人に寄り添える | |

| 3. | どんな仕事も前向きに取り組める | |

| 4. | 人やスケジュールの調整が得意 | |

| 5. | コミュニケーション能力がある | |

| 6. | 人に優しく接せられる | |

| 7. | 福祉系の資格を持っている | |

| 8. | 何事にも根気強く対応ができる | |

| 9. | 些細な異変を察知するのが得意 | |

| 10. | 長時間労働や休日出勤に耐えられる |

ケースワーカーは、仕事上で生活保護に関する全般的な事務や相談援助を担当するため、社会福祉や公的扶助に関する専門知識が求められます。特に、役所内の福祉課や生活保護課などでケースワーカーの責任者となる人は、重要な決定を行ったり経験が少ない部下の指導をしたりする場面が多くなるため、研修やセミナーなどの機会を通じて高度なスキルを磨くことが求められます。

ケースワーカーは、失業や病気、障害など様々な理由で生活保護を必要とする人に対応するため、社会的弱者に寄り添って様々な悩みや不安の相談を受けられる人が期待されています。また、生活保護を受給してから社会復帰を果たせるまでにかかる期間や過程には大きな個人差があるため、個別にきめ細やかな対応をすることが不可欠となります。

ケースワーカーは、福祉事務所をはじめとした行政機関で働くことがほとんどですが、自治体によっては県や市が管理運営している地域の介護施設や障害者の入所施設などに配属されることもあります。そのため、特に人手不足の自治体においては、デスクワークばかりでなく、時には介護業務に積極的に取り組める人や、生活支援に長けている人が必要とされています。

ケースワーカーは、個々の生活保護の受給者の年齢や持病の有無、社会復帰などの事情に応じて、民間の事業所や医療福祉の現場との連絡調整を任されることもあります。たとえば、年齢が若く就労意欲の高い受給者に対しては、民間企業だけでなくハローワークなどの公的機関と連携をして求職活動のサポートを行うことがあります。一方で、高齢者や身体的な事情により社会復帰が難しい人に対しては、病院や介護施設への入所手続きを手伝ったり、関係団体とミーティングをしたりすることもあり、臨機応変に対応できる人が重宝されています。

ケースワーカーは、仕事柄年齢や性別、生活環境などが様々な人と接するため、対人コミュニケーションスキルに長けている人や、誰とでも気軽に会話ができる人が向いています。多くのケースワーカーが配置されている自治体の中には、新人のケースワーカーを対象としたコミュニケーション研修を実施したり、先輩が個別にフォローを行ったりしているところもあります。また、高齢化が進んでいる地域でケースワーカーになる場合には、認知症などコミュニケーションを取るのが難しい人と対応をする場面もあり、日々様々なコミュニケーションの手段について勉強をすることが必要です。

ケースワーカーは、担当をする地域や生活保護の対象者にもよりますが、身寄りのないシングルマザーや子どもに対するサポートを担当することもあります。また、人によっては過去に配偶者からのDVなどの被害を受けていたり、長期にわたり生活が困窮していたりするため、一人ひとりに応じたメンタルケアが必要となります。そのため、単に事務的に作業をこなすのではなく、担当する生活保護の受給者の背景までしっかりと把握をしたうえで相談援助を行うことが大切です。

ケースワーカーになるには社会福祉主事の任用資格が必要となりますが、それ以外に社会福祉士をはじめとした国家資格を持っている人は、より専門性の高い相談に応じることが可能です。また、自治体によっては国家資格の取得者を優先的に現場に配置したり、資格の取得状況を昇進や昇格の際の基準にしたりしているところもあります。

ケースワーカーが担当する生活保護の受給者の中には、酒や薬物、ギャンブルなどの依存症がある人や、生まれつき障害や病気を持っている人も少なくありません。こうした人を適切にサポートするには、難しい事例にも根気強く対応できる忍耐力や体力が必要となります。

ケースワーカーは、うつ病などの精神疾患がある人や、糖尿病など生活習慣病を抱えている人を担当することもあります。そこで、それぞれの人が健康的に生活ができるよう、日々の聞き取りや個別訪問などを通じてささいな異変もすぐに察知することが重要です。また、様々な健康上のリスクが生じた際は、医療機関をはじめとした関係各所と連携して、最適な方法を検討することも大切です。

ケースワーカーは、全国的に人員が不足しているため、福祉事務所によっては長時間の残業が常態化していたり、常勤や非常勤など働き方に関係なく休日出勤を命じられたりすることもあります。そのため、仕事に対する意識が高い人や、プライベートの時間を返上して仕事に取り組める人が適しています。

ケースワーカーとは、公的機関である福祉事務所や児童相談所等で相談支援業務に主に従事する仕事です。

身体的、精神的、経済的な問題を抱える生活に困難が生じている人の相談に応じて、必要な支援策を一緒に考えたり、必要があれば他機関や他職種と連携をとり困難の解消を目指していきます。

勤務する場所によって、対象となる相談者は様々です。

場合によって、家庭訪問や支援機関への同行などもあり、ただ相談を聞くだけでなく実際に行動することもあります。

一人一人に応じた支援計画をたて、相談者を支援するためのチームを組み、その調整をすることも仕事内容に含まれます。

ケースワーカーになるための資格として社会福祉士や精神保健福祉士などのソーシャルワークの国家資格や社会福祉主事の任用資格を所持しています。

社会福祉士や精神保健福祉士は、高校卒業後、専門学校や大学で3年~4年所定の単位を履修し国家試験受験資格を取得することで国家試験を受験することができます。

これらの受験資格を取得する過程で社会福祉主事任用資格も取得できます。

通信制や夜間の講座も多くあり、社会人も学びやすい資格です。

社会福祉主事任用資格は大学等で厚生労働省が定めた科目を履修するか、実務経験を満たすことで取得することができます。

ケースワーカーとして実際に勤務するには公的機関の採用試験を受けることになります。

希望する自治体の公務員試験を受け採用されるか、非常勤職員として公的機関に採用される方法があります。

ケースワーカーの年収は、厚生労働省による令和3年賃金構造基本統計調査によると約404万円となっています。

厚生労働省によるハロワーク求人統計データによれば、月収は約22.5万円とされています。

非常勤職員の場合、複数の調査によると時給は約1500円、月収約18万円~20万円くらいです。

非常勤職員の場合は、地域差もあり地域によって賃金に差がみられます。

正規のケースワーカーの場合は公務員の身分になるため、年齢とともに役職があがることで給与もあがっていきます。

福祉事務所の所長や児童相談所の所長になる可能性のある50代~60代には年収が約800万円になる人もいます。

ケースワーカーの多くが勤務する場所は、自治体の福祉事務所です。

福祉事務所では、面接担当職員と地区担当職員にわかれ一人の相談者を担当します。

児童相談所では、主に虐待や子どもの発達の相談に応じます。

福祉士事務所や児童相談所では、公務員のキャリアパスに従って、主任、係長、課長、部長と昇進していきます。

転職先としては、病院のソーシャルワーカーや社会福祉協議会、地域包括支援センターがあります。

これらの機関も生活に困難を抱えた人を対象としており、ケースワーカーとしての経験を活かすことができる職場となっています。