あなたは今MAミキサーの仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらいMAミキサーに

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

あなたは今MAミキサーの仕事に

興味がありますか?

この診断を受けると

あなたがどのぐらいMAミキサーに

向いているかわかります。

10問2分の質問に答えて

適性をチェックしましょう。

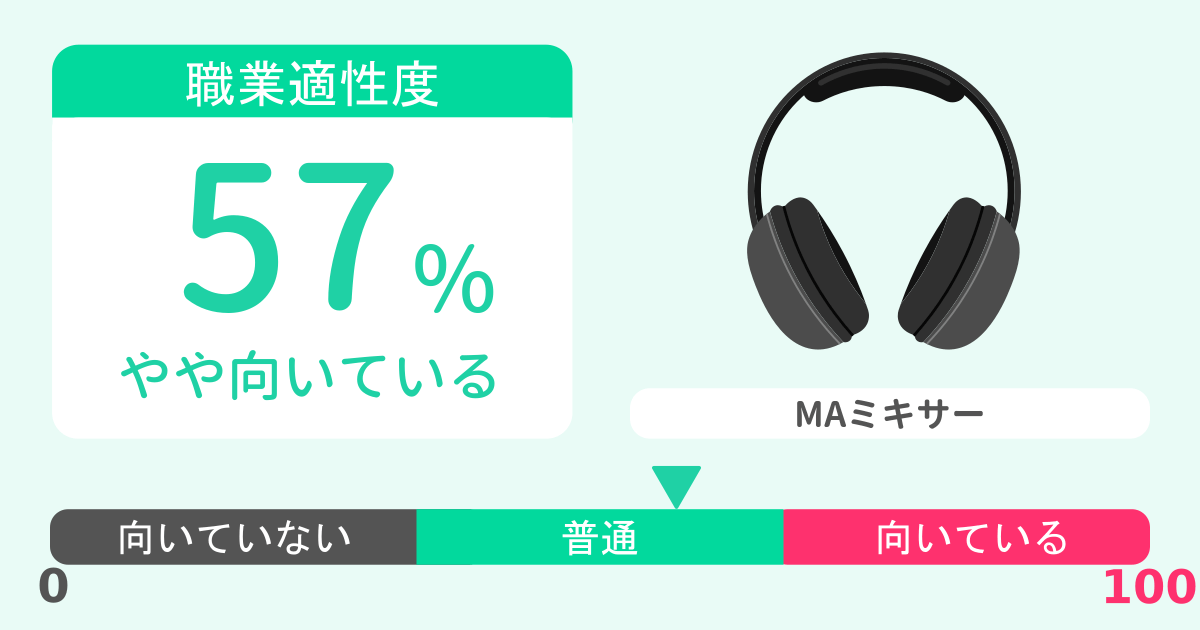

あなたの適性度は57%で、MAミキサーの仕事に対して極端な向き不向きはないようですが、どちらかと言えば向いている寄りです。MAミキサーを目指したい場合は、診断結果の詳細を読み込んで自分に足りている部分と足りていない部分を理解するようにしましょう。大事なことは、仕事を通して「長所を活かせそうか」「短所を許容、克服できそうか」です。両方ともOKであれば是非目指してみてください。

| ID | 資質 | 判定 |

|---|---|---|

| 1. | 音楽編集ソフトのスキルがある | |

| 2. | 音の加工に関する知識がある | |

| 3. | 映画をよく見る | |

| 4. | テレビが好き | |

| 5. | 動画編集の経験がある | |

| 6. | 音に興味がある | |

| 7. | コミュニケーション能力がある | |

| 8. | 人の意見を柔軟に聞き入れる | |

| 9. | 音響機器への関心が強い | |

| 10. | 細かな音を聞き分ける耳を持っている |

MAミキサーは音楽編集ソフトを使い、音の加工を行います。DTMで作曲をしていた、バンドをやっていてレコーディング経験がある、そういう人はDAWと言われる音楽編集ソフトを扱った経験があるかもしれません。MAミキサーは作曲をする仕事ではありませんが、作曲家や編曲家と同じようなソフトを使用します。DTMなどで使われる、メジャーな音楽編集ソフトの扱いに慣れている人なら、MAミキサーの仕事もしやすいでしょう。

映像にBGMや効果音を合わせるのも、MAミキサーの仕事です。どのような効果音を用いるのかは、クライアントの要望や扱う映像によって変わるため、適切な効果音を用意しなければなりません。市販されている素材をそのまま使うケースも多いですが、自分で効果音を作ることができれば、仕事の幅が広がります。どのような音を、どのように加工すればイメージ通りの効果音を作れるのか、専門的な知識があれば仕事に役立ちます。

映画には様々なBGM、効果音が使用されています。どのように音と映像を合わせるかは、MAミキサーの腕の見せどころです。そのセンスを磨くためには、色々な映画を見ておくことも重要になります。MAミキサーに求められるものは、作品のジャンルによって変わります。MAミキサーとして仕事の幅を広げるためには、色々なジャンルに対応できるようにしなければなりません。映画が大好きで、普段から色々なジャンルの作品を見ている人はMAミキサーに向いていると言えるでしょう。

テレビもMAミキサーが活躍する場の1つです。ドラマやバラエティーなど、ジャンルを問わずBGMや効果音が使われています。ドラマであれば、セリフとBGMの音量バランスなども調整しなければなりません。どのような音楽や効果音が合うのか、どの程度のボリュームにすれば視聴者が聞きやすいのか知るためには、色々なテレビを見て参考にする必要があります。テレビが好きで色々な番組を見てきた人なら、その経験をMAミキサーの仕事に活かせるでしょう。

ホームビデオを編集したり、SNSや動画サイトにアップする動画を制作した経験がある人もいるでしょう。MAミキサーは、音だけではなく動画編集全体を任せられるケースもあります。そのため、音楽編集ソフトだけではなく、動画編集ソフトも扱えなければなりません。映像をカットしたりエフェクトをつけたり、動画編集のスキルがある人はMAミキサーの素質があると言っていいでしょう。

MAミキサーは音を扱う仕事です。音に興味があり、普段から音楽を聴いたり、音に注目して映画やテレビを観たりしている人は、MAミキサーに向いています。映像作品で使われる効果音は無限に存在します。どの効果音が映像に合うのか考える時、場合によっては数百もの効果音の中から、最適なものを選ばなければならないケースも出てきます。こういった作業は、音に興味がある人でなければ苦痛に感じてしまうかもしれません。

MAミキサーが関わる仕事は色々ありますが、どの仕事も一人で完結するものはありません。映像を撮影した人、プロデューサーなど色々な人と協力しながら、一つの作品を作り上げることになります。そのため、円滑に作業を進めていくためにはコミュニケーション能力が必要不可欠です。クライアントと打ち合わせをしたり、他のスタッフと意見交換したり、コミュニケーションを取るのが苦になるような人は、MAミキサーに向いていません。

MAミキサーは個人のセンスが問われる仕事ですが、自分だけのセンスを押し付けるのはよくありません。多くの人に作品を受け入れてもらうためには、色々な人の意見も取り入れる必要があります。自分が良いと思っていても、作品を観た人に伝わらなければ意味がありません。また、場合によってはクライアントから指定を受けることもあるでしょう。そのため、人の意見を柔軟に聞き入れることも大切になります。

MAミキサーはスピーカーやマイクなど、様々な音響機器を取り扱う仕事です。使用する機器によって音も変わってくるため、それぞれの特性などをしっかり理解しておかないと、自分がイメージした通りの音を作り上げることができなくなります。そのため、音響機器に関心を持っておくことも大切です。

映像の印象や見やすさは、ちょっとした音色の違いやバランスによって大きく変わってきます。そのため、MAミキサーは僅かな音の違いを聞き分ける耳が必要です。音楽を聴く時、映画を観る時などは音の細部までしっかり聴くようにして、耳を鍛えておくとよいでしょう。

MAミキサーは、主に映像と音を組み合わせて調整して、聞きやすいコンテンツを作るのが仕事です。

MAミキサーは、撮影し編集し終わったテレビ番組や映画にコマーシャル、さらにはミュージックビデオ等の映像データと、収録時の音声素材を受け取って、BGMやナレーション、効果音等を重ねていき、1つの作品に仕上げるという仕事を行っています。

その為テクニックがかなり必要です。

例えば音声だと場面ごとによって出演者の声量が異なるので、聞きやすいように調節しなければなりませんし、雑音が入っている事もあるので、その場合は取り除くという事もします。

また効果音も映像と上手く合わせないといけませんし、視聴者に違和感なく仕上げる必要があります。

MAミキサーになるには、特に学歴や資格は必要ありません。

その為高卒でもやる気があれば働く事が出来ますが、可能であれば専門学校でスキルを身につけておくと良いです。

専門学校では現場で使う機材にも触れる事が出来るので、いち早く機材に慣れる事が出来ておすすめです。

また映像や音響に関わる人が知っておくべき知識を問う映像音響処理技術者資格認定試験というものがあるので、この資格も取っておきましょう。

それから大学に進学してからMAミキサーになろうとする場合は、電気や電子系の学校に進んでおくと良いです。

そして音響系の専門技術を身につけた上で、テレビ局や映像制作会社、音楽制作会社や録音スタジオ等に就職してMAミキサーになるというのが一般的です。

MAミキサーの年収は、複数の調査から見てみると大体350~600万円程が相場となっています。

実務経験が全くない場合はアシスタントから始まるので約250万円位で、新卒の初任給は大体20~25万円程度です。

一言でMAミキサーと言っても企業の規模や本人のスキルや経験によって変わりますし、勤め人かそれともフリーランスかでだいぶ変わってきます。

企業に勤めていると大体最終的には約550万円程になります。

さらにフリーランスだと700万円以上稼ぐ人もいますし、中にはトップアーティストを担当する人で年収が1000万円以上というケースも少なくありません。

MAミキサーの主な就職先は、テレビ局やレコード会社に、映像制作会社それから音楽制作会社に映画製作会社、MAスタジオ等映像に関係する会社が多いです。

しかしテレビ局等だと自分の希望がMAミキサーであるとはっきり言っておかないと、異なる部署に配属されてしまう恐れもあるので注意が必要です。

転職先としては、今まで培ったスキルを活かす為に音響スタッフや、さらなるキャリアアップを目指してディレクターになるという人もいます。

このように同業他社に移るという人は多いです。

他にも独立しフリーランスとして活躍するという選択肢もあります。